AI行业的“门槛”正在被改写。在北京的这场发布会上,「加速进化」把人形机器人做成了一件能量产、能教学、能编程的工具——Booster K1。它不是最贵的AI产品,却可能是最具现实意义的一台:让具身智能从概念,落到了可复制的工程。

十月的北京,国家速滑馆的灯光亮起,仿佛一场关于未来的仪式即将开始。

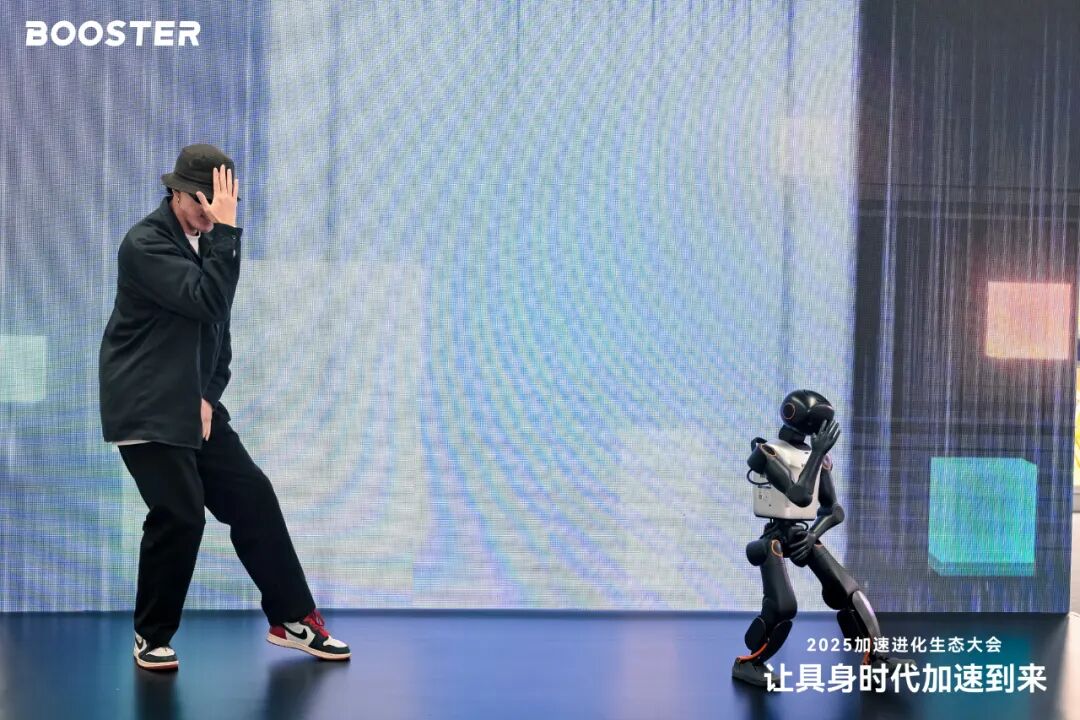

舞台中央,一台名为 Booster K1 的人形机器人正随着音乐律动——它能踢腿、旋转、滑步,还能在主持人指令下即兴表演。

它的外形不算科幻,却带着一种真实的“灵动感”:既像机器,又有几分“人味”。

这场名为 “2025加速进化生态大会” 的发布会选在 10月24日——程序员节 举办。这个日期并非巧合。

1024 是计算机世界的基础数字;而对加速进化来说,它象征着一个新的阶段——AI从拥有形体,到开始拥有生态的那一天。

现场,创始人兼CEO程昊登台,用一句话重新定义了“具身智能”的意义:“我们希望让人形机器人,成为AI时代的个人计算机。”这一句话,让整个行业的语境都变了。

从模型到身体:AI的第二次觉醒

如果说 2022 年的 ChatGPT 是“AI 的灵魂时刻”,那么 2025 年,可能是它获得身体的那一年。

过去两年,全球科技界的焦点几乎都锁定在大模型的竞速上:谁的参数更多、语料更大、上下文更长、推理更强。AI 的认知边界在扩张,文本、图像、语音乃至代码都能被生成,仿佛一切都可以被语言描述并重建。

但问题也逐渐清晰——模型越聪明,却离现实越远。它能写论文、生成图像,却无法搬起一块砖,也无法在物理世界中完成最简单的任务,比如递杯水、开门、行走。它懂得“是什么”,却无法理解“怎样做”。

这种落差,正是“具身智能(Embodied Intelligence)”试图弥合的断层。它意味着 AI 不再局限于语义理解与虚拟交互,而开始拥有感知、运动与行动的能力。具身智能让 AI 不仅“思考世界”,更“进入世界”。

哲学家梅洛·庞蒂曾说过:“身体是我们通向世界的方式。” AI 也是如此。语言模型的训练再完美,若没有与现实交互的反馈,它就像关在玻璃箱中的大脑,聪明却失真。而一旦它拥有身体——摄像头、传感器、执行器、运动系统——它就能通过行动理解世界,形成新的智能循环。

AI 的第一阶段,是语言智能的爆发。ChatGPT、Claude、Gemini、GLM、DeepSeek……一度掀起“百模大战”。第二阶段,则是视觉智能的崛起——Sora、Runway、Pika 让 AI 看得懂、画得出、剪得好。

而如今,第三阶段的关键词,变成了“具身智能”:AI 不再只是生成世界的描述,而是要去执行、去交互、去承担任务。

清华系出身的“冠军团队”

在中国的AI创业版图上,“加速进化”是一支少见的“从足球场走出来的团队”。

他们不是从互联网转型,也不是资本推动的创业项目,而是一群真正“从实验室走出来”的工程师。他们最早的舞台,不在融资路演上,而是在世界机器人足球赛。

创始人程昊和他的核心成员,最早都来自清华大学人形机器人实验室。那时,他们研究的并不是大语言模型,而是让机器人学会奔跑、对抗和决策。

为了让机器人在绿茵场上完成传球、射门、扑救,他们反复计算十多个自由度的协调控制,调试运动算法、力矩分配和自平衡系统——那种精细调校的难度,远超过写一行AI代码。

十几年来,这群工程师几乎把所有的休息时间都交给了实验室。他们学会了在机械与智能之间找到平衡:每一次算法更新都要通过实机对抗验证,每一个动作都要承受物理世界的误差与摩擦。这种“皮实”的科研方式,也成了后来「加速进化」的底色。

程昊说:“十几年前,我们带着清华的火神队赢下世界杯季军;十几年后,我们用自己的产品登上世界冠军领奖台。”

2025年,在巴西举行的RoboCup世界机器人足球赛上,清华火神队与德国HTWK队,分别使用加速进化的Booster T1与Booster K1平台,包揽了AdultSize与KidSize组双料冠军。这不仅是中国队在该赛事上的首个总冠军,也标志着加速进化的技术平台,从实验室样机走向国际竞技舞台的稳定实战。

这种“实战派”基因,贯穿了公司的所有产品理念。 他们在Booster系列的设计阶段,就坚持进行超过30小时的500N连续撞击测试和100小时真机运行验证——在研发团队看来,一台人形机器人真正的竞争力,不在于它能展示多少花哨动作,而在于它能否在复杂环境下持续工作。

加速进化成立于2023年8月,至今不过两年。但它已经完成了从小批量样机验证到量产交付的跃迁——全球出货超700台,服务客户超200家,覆盖20多个国家与70余所高校及科研机构。

在一个“人形机器人普遍停留在PPT阶段”的产业里,这样的量产成绩几乎是一个异数。

更重要的是,这家公司从一开始就没有把自己定义成“造机器人的厂商”。 他们更像是具身智能时代的基础设施建设者—— 一边做硬件,一边构建生态;一边验证算法,一边培育教育与开发者社区。

这让他们的路径,既有清华式的严谨,也有创业公司的野心。如果说大多数AI企业还在思考“AI能做什么”,加速进化的思考已经更进一步——AI能不能在现实中干活。

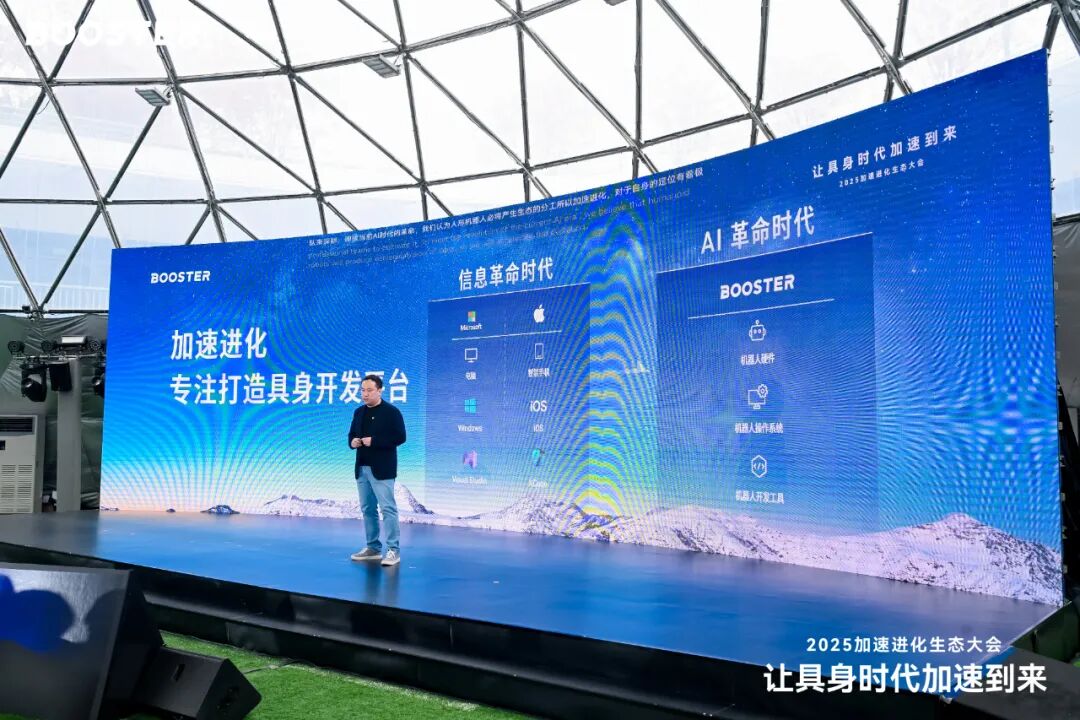

AI时代的个人计算机:具身智能的产业级重构

“我们希望让人形机器人,成为AI时代的个人计算机。”——程昊在发布会上的这句话,并不是一句比喻,而是一种体系设计。

在他看来,每一次科技革命,都诞生过一个承载生态的“通用硬件母体”:个人电脑,让人类接入了信息世界;智能手机,让信息流进入了每个人的掌心;而今天,人形机器人正在成为AI与物理世界之间的“新接口”。

在大模型的语义层之上,加速进化选择了重新构建“具身层”——一个融合传感、运动、学习、执行的系统栈。这一层,正如当年的Windows或iOS,是AI得以落地的“操作系统层”。

程昊将其称为“AI产业化的第二层操作系统”:上承模型推理与认知能力,下接执行控制与现实反馈。如果说大模型是“AI的思维”,那么具身智能,就是它的“神经系统与肌肉组织”。

为什么人形,而不是其他形态?人类社会的物理世界是为“人形”设计的:门把手的高度、楼梯的坡度、键盘的尺度、工厂的工位,都隐含着人类生理结构的标准。因此,要让AI进入现实、参与劳动、理解环境,人形机器人反而是最自然的入口。

“每个智能体都需要一个可以行动的身体,而人形,是目前最通用的接口。”这句话,道出了“加速进化”的工程哲学——与其造奇观,不如造标准。

Booster K1 并非科幻意义上的“类人伙伴”,而是一个具身计算平台。

它是AI开发者与物理世界之间的桥梁,是智能体学习与验证的实验体,是一台可以“跑代码”的身体。当AI模型可以在云端训练语言、图像与逻辑时,Booster K1 让这些能力得以在地面“执行”。

在程昊的时间轴上,PC的诞生带来了软件生态的繁荣;智能手机催生了移动互联网的商业帝国;而人形机器人,将打开具身智能的应用生态。

这不仅是一个新硬件的机会,更是一个操作系统级别的竞争。

Booster K1 的架构,正是沿着“平台化”逻辑构建:

- 统一的机械结构与电控接口;

- 可扩展的算力模组;

- 标准化的API与开发语言;

- 以及面向AI开发者的Booster Agent生态。

这意味着开发者不再需要重新造轮子,而可以像写App一样编写“具身智能体”:让机器人跳舞、教学、巡视、实验、互动,甚至执行科研任务。每一个Agent,都是AI在现实世界的一个“人格化分身”。

正如App Store之于iPhone,Booster Agent生态之于Booster K1,是AI具身时代的应用分发层。这也是加速进化与传统机器人公司最大的不同——他们不卖“设备”,而在构建具身智能的生态操作系统。

AI的“下一次革命”:从理解到执行。ChatGPT 让AI学会了理解;Sora 让AI学会了想象;而具身智能,要让AI学会“做事”。

AI的价值不在智商,而在执行力。一个能写诗的AI,不一定能系鞋带;一个能答题的AI,不一定能打螺丝。让智能体学会在物理世界中完成目标任务,才是真正意义上的“人工智能落地”。

从这个视角看,Booster K1 的发布不是一次产品发布,而是一场工程实验:

它验证了一个命题——AI不是止于模型,而是终于行动。

Booster K1:入门即高端的具身智能平台

如果说程昊的演讲定义了“人形机器人的时代意义”,那么Booster K1,就是那句定义的具体化身。

在大会现场,加速进化正式发布了这款被称为“具身开发入门级平台”的产品——Booster K1,全场景、真交付、可量产。

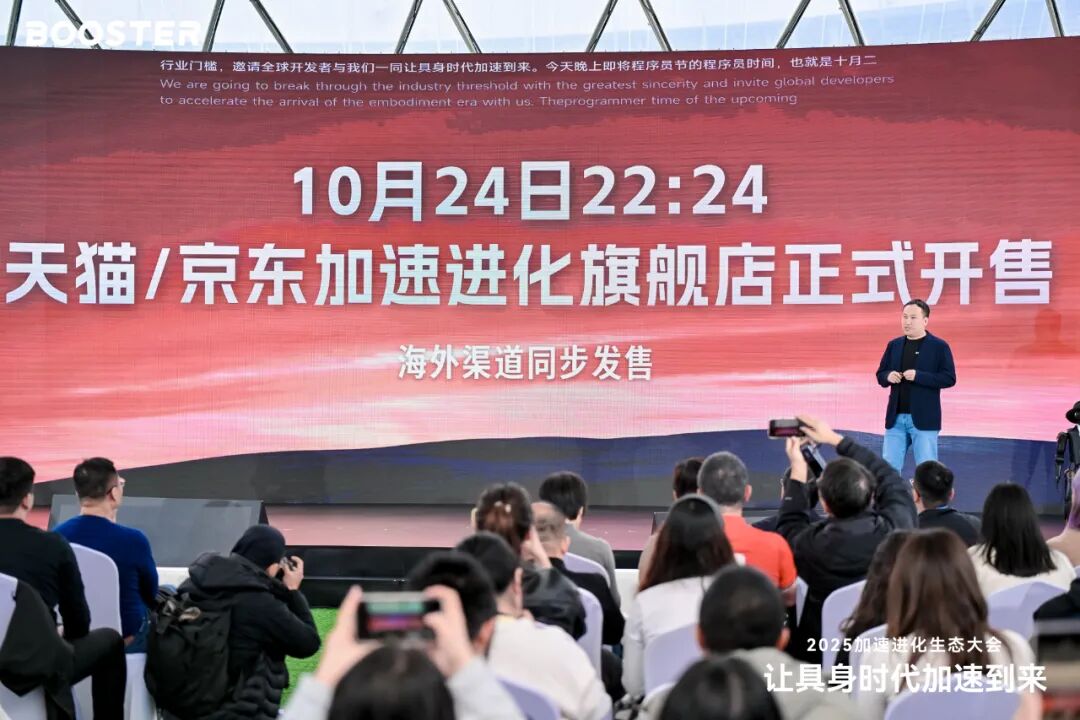

发布当晚10点24分(象征程序员节1024),Booster K1在天猫、京东同步上线

首批限量极客版以2.99万元售价在20分钟内全款售罄。

在一个动辄上百万元的人形机器人行业里,这个价格几乎是“破局式”的。它第一次让具身智能从研究实验室,进入了具身开发爱好者个人也能“买得起、用得爽”的消费区间。

一台“皮实”的机器人

Booster K1的设计理念用两个词概括:真能干活、真能出货。

它的机身高度约95厘米,重19.5公斤,搭载22个自由度的高精度关节。整机通过了30小时连续500N撞击测试和100小时真机运行验证,具备极高的结构可靠性与散热稳定性。

相比业内常见的Demo机或展演样机,Booster K1不是“秀肌肉”,而是“练耐力”。它能在科研实验室完成动作学习、在课堂上演示算法逻辑、在比赛场执行自主策略,也能在活动现场与人互动表演。

“我们希望它能用得久、学得快、修得起。”程昊在发布会上说,这是一台“能陪开发者长期成长的机器人”。

三个版本,覆盖从教育到科研

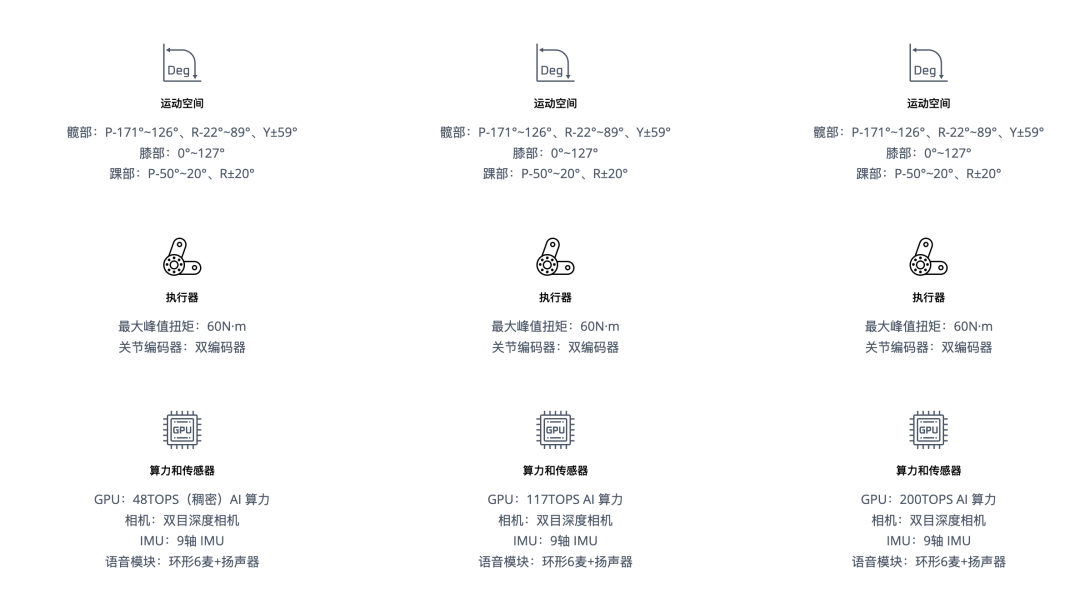

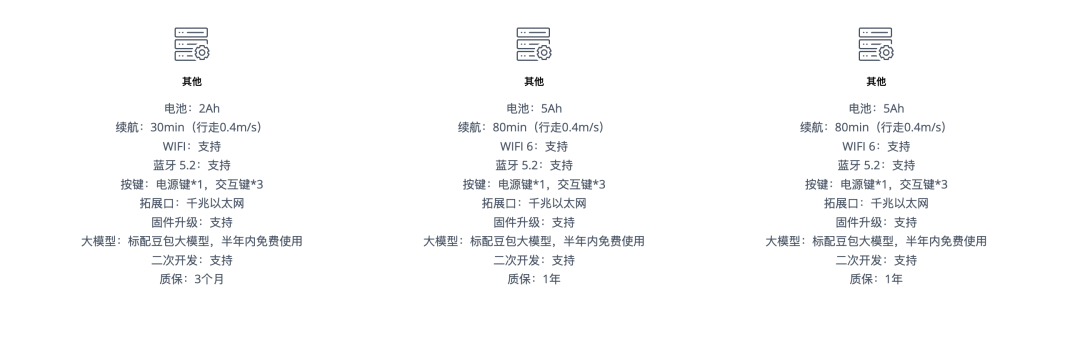

为了满足不同应用场景,加速进化推出了三种配置版本:

- 极客版:22自由度,48 Tops算力,续航30分钟,3个月质保,适合基础探索与教学演示;

- 教育版:117 Tops算力,续航80分钟,1年质保,适配高校教学与科研应用;

- 专业版:200 Tops算力,续航80分钟,支持部署复杂模型与高强度对抗。

三个版本共用统一的机械架构,支持模块化扩展与二次开发。对于开发者而言,这意味着一个稳定、可持续升级的硬件基础。

从产品到平台

K1不仅是一台机器人,更是一个可持续生长的平台。它内置丰富的API接口和应用开源框架,支持Python与C++开发;配套的Booster Agents提供可视化操作界面与动作示教功能,用户可通过拖拽编程或语音指令,让机器人掌握新动作。

更重要的是,Booster K1接入了加速进化自研的 Booster Agent生态平台。开发者可以上传或分享自制的“智能体角色”——比如跳舞的K1、授课的K1、足球守门员K1,乃至基于自定义算法的全新Agent。平台内置示例动作库与参数模板,让机器人可以“开箱即学”,实现真正意义上的“开箱即用”。

这种“从硬件到生态”的设计,让Booster K1不止是一款产品,更是一种通用开发载体。它既是具身AI的入门门票,也是未来生态的标准接口。

“入门即高端”的理念

程昊在演讲中多次强调:“我们不是做玩具,而是做具身开发平台。”他提出一个看似矛盾的口号——“入门即高端”:

“入门的价格,高端的体验;研发的标准,量产的交付。”

这句话背后的逻辑,是加速进化过去一年在工程体系上的积累:公司同时拥有“20年双足机器人硬件经验”与“互联网产品级软件工程能力”,将传统工业级冗余设计与现代软件工程迭代机制结合,让复杂的机器人系统具备了可复制、可交付的工业特性。

真交付,真出货

在现场,不少合作伙伴直接签下了经销订单,签约量突破千台。

这在当前“多数人形机器人还停留在样机展示”的市场中,几乎是罕见的。程昊说:“我们希望让机器人真正进入流通,让每个开发者都能负担得起、用得起来。”

Booster K1 就是加速进化的回答。它让“具身智能”从概念变成产业,让“AI的身体”第一次具备现实意义。

不止于硬件:加速进化的“具身 Agents 生态”

发布会的另一个重头戏,不是Booster K1本身,而是它所承载的“生态”。

在程昊的规划里,人形机器人不是产品终点,而是一种新的“载体形态”——它要承接智能体(Agent)的进化。

过去几年,AI 一直在虚拟空间中训练自己:ChatGPT 负责对话,Midjourney 负责创作,Copilot 负责编程。

这些系统都能“理解”,却无法“行动”。

具身智能的核心突破点,正是让 AI 不再只停留在语义层,而是进入现实世界的反馈循环——它开始“看、听、记、做”。

在这样的逻辑下,加速进化提出了一个新概念:Booster Agents。它是基于Booster K1 的多角色智能体体系,每一台 Booster K1 都可以加载不同的“智能人格”:足球运动员、舞蹈演员、家庭助教、展厅讲解员、实验室助手……

这些角色不仅能执行预设动作,更能通过算法接口让开发者定义自己的 Agent。

这意味着,未来具身智能的应用生态,不再由厂商单一决定,而是由全球开发者共同创造。正如智能手机的价值不止于硬件,而在于 App Store,Booster K1 的意义也在于为智能体提供一个开放的“具身 App 平台”。

为了让这一生态真正生长,加速进化同步发布了一个配套计划——“启航计划”。 它包括三部分:

- 工具与课程:免费开放一站式开发工具和视频教程,帮助高校、开发者快速上手;

- 仿真与开源:开放升级版 Booster GYM 仿真平台,并将 RoboCup 核心算法 Demo 开源;

- 资金与扶持:设立 Agent 开发团队的种子投资基金,为创意项目提供落地支持。

这些举措,听上去像是一套“开发者福利包”,但实质上构成了一个具身智能时代的生态起点。

加速进化希望通过“技术平权”的方式,让更多年轻人和高校团队能进入这一领域,而不是被高昂的硬件成本和复杂的控制系统挡在门外。

从教育角度看,这个生态也在倒逼“STEM 教育”的结构转变。

学生不再只是学传感器原理或机械结构,而是学如何把AI逻辑嵌入物理行为——“让机器做出合理动作”,成为新的工程语言。

这也解释了为什么加速进化始终强调“开发者”而不是“用户”。他们不想卖出几千台机器人,而是想让更多人去参与训练AI的身体。

程昊在演讲中用了一个形象的比喻:

“过去AI是一个无形的存在,现在我们要给它一个身体,让它能真正行动、成长、协作。”

这句话背后,是具身智能从“概念阶段”跨向“系统阶段”的分水岭。

如果说大模型是AI的“大脑”,那么像Booster K1这样的具身平台,就是AI的“神经系统与肌肉”。

人形机器人不再只是科幻展示,它成为AI理解现实、学习执行、与人共生的载体。而“具身 Agents 生态”的建立,让这一切不再依赖单个企业,而变成一个可以被无数开发者共同推动的开源进程。

“教、学、练、赛、用”:从教育到生态的全链路闭环

在很多AI公司还在谈“生态构建”的时候,加速进化的生态已经开始在校园和赛事中落地。

发布会上,团队系统展示了以Booster K1为核心的教育与竞赛体系——他们称之为“教、学、练、赛、用”五环闭环。

这套体系并非营销概念,而是由真实的应用场景拼成的。它从教学课程延伸到科研实验,再连接赛事活动与落地场景,构建了一个“具身智能人才培养”的完整通路。

第一环是“教”——标准课程体系。加速进化联合多所高校和中学,将人形机器人编程纳入STEM课程。

学生不再只学习机械结构或传感器原理,而是直接通过K1进行动作编程与智能决策实验。这种“以身体为接口”的教学方式,让AI教育从抽象算法走向具象体验。一位参与课程的教师形容:“学生第一次感受到AI不是在屏幕上,而是在操场上。”

第二环是“学”与“练”——仿真与实验环境。为了降低入门门槛,加速进化在启航计划中开源了Booster GYM仿真平台,学生可以在虚拟环境中训练算法,再在实体机器人上复现。

这种双环境验证的机制,使得训练数据、动作逻辑、物理反馈可以循环优化,也让中小型科研团队有了低成本的实验空间。

第三环是“赛”——赛事驱动创新。赛事是具身智能发展的天然加速器。 从RoboCup到自主品牌的Robot Football Super League(RSL),再到教育部认定的全国性机器人赛事,加速进化正在搭建从中小学到高校、从科研到职业教育的完整竞技体系。

“比赛是最真实的工程训练场。”算法稳定性、环境适应力、动作执行效率——每一次赛场的对抗,都是一次现实世界的检验。

第四环是“用”——产业落地。在教育之外,加速进化正与多家企业合作,将Booster K1应用于展演、讲解、培训等场景。

比如在某些企业展厅中,Booster K1被用作交互讲解员;在培训机构里,它成为AI编程课程的教学助手。这些实践让“教育产品”完成了反向输出——学生和开发者的学习成果,可以直接转化为现实价值。

2025年发布会上,加速进化还启动了一个宏大的计划——“百城万校”。目标是在未来三年,与全球超过一万所院校建立合作课程与师资培训体系,推动具身智能教育普及化。

这并不是简单的市场扩张,而是一个“生态延伸”:让AI教育不只是教算法,而是教行动;让AI学习不只是建模,而是实践。从“教到用”,这条路径看似自然,却极少有公司能真正贯通。

加速进化的优势在于,它的产品、课程、赛事和开发工具都来自同一套底层平台——这让每一环节之间的数据、动作、算法都能相互转化。

教育体系的意义,从来不只是培养用户,而是培养未来的共创者。在这场生态布局中,Booster K1 不只是一个产品,更像是一块具身智能的标准模板,让新一代学生和工程师可以在上面实验、编程、创造,甚至创业。

当学生第一次和机器人一起奔跑、摔倒、重新站起,那一刻,他们学到的不只是编程,而是让AI参与现实世界的第一课。

从真交付到生态共建:具身智能的产业转折

在过去两年,AI产业经历了一个典型的周期:从模型狂热到理性冷静,从“参数竞速”到“落地验证”。

模型的边界在逼近,应用的窗口在打开。越来越多的从业者意识到,AI 的核心竞争力不在“会说什么”,而在“能做什么”。

加速进化的发布会之所以引发行业关注,并不只是因为一款产品20分钟全款售罄,而是因为它代表了一种新的工程逻辑—— AI 不再只存在于数据中心,而开始以“身体”的形式进入社会系统。

程昊在发布会上提到一个细节:

“每个智能体都需要一个可以行动的身体,而人形是目前最通用的接口。”

这句话背后的含义,是产业从“虚拟智能”迈向“具身智能”的拐点。

人形机器人不再是科幻场景,而成为现实中的计算平台。它既能承载算法能力,也能反向为AI提供感知数据;它既是输出端,也是反馈环。

AI的学习不再停留在语言理解,而是进入“行动学习”的阶段。

从这个意义上说,Booster K1 的推出不是一次产品发布,而是一次范式迁移的实验。它试图重新定义“智能设备”的概念——从单一功能转向多模态感知,从被动执行转向主动协作,从固定用途转向自我演化。

而背后的更大趋势,是AI产业链的结构变化。当具身智能落地,算力、算法、材料、制造、教育、开发者社区将重新连接:

- 硬件成为AI感知世界的入口;

- 软件成为执行逻辑的核心;

- 算法成为驱动学习的灵魂;

- 数据成为持续迭代的燃料。

这种全栈式的闭环,意味着AI第一次真正“进入社会”,而不只是存在于屏幕之内。

从产业生态角度看,加速进化的最大意义在于——它让“人形机器人”从概念产品变成可被复用的基础设施。开发者可以在其上搭建应用,企业可以部署在不同场景,教育者可以把它当作教学平台。就像早期PC之于计算、智能手机之于移动互联网,人形机器人正在成为“具身智能”的操作系统。

这也让“加速进化”这个名字,有了另一层隐喻。

它不只是公司的名字,而是AI产业当前状态的写照:算力、算法、场景在同步进化,智能从云端走向现实。

在这场“加速进化生态大会”的发布会上,我们或许看到了一个更长远的信号——AI产业正在从“思考的时代”,进入“行动的时代”。

过去两年,大模型让AI变得聪明;但聪明的AI,并不意味着有用的AI。它能写文案、能生成图片、能规划代码,却无法真正“参与世界”。它在屏幕里理解人类,却始终缺少感知物理世界的身体。

而加速进化,它让AI不再只是算法,而成为一个可以感知、学习、执行的存在。当模型被装进身体,智能就有了反馈;

当AI开始与物理世界交互,它才真正成为“生产力”。